أخبارٌ من جرح

بقلم :ضياء علي الدعاس

أجلس الآن عند طرف الطاولة، في هذا الركن الضيق الذي صار موطني المؤقت، بعد أن ضاقت الأوطان، واتسعت الغربة كأنها قدر لا فكاك منه…ما كنت أريد أن أكتب، لكن شيئًا ما انكسر في داخلي عندما التقطت هاتفي، لا بدافع الفضول، بل بعادةٍ أقرب إلى المرض، كأنني أنتظر إشعارًا يخبرني بأن شيئًا تغير… وما من جديد، سوى المزيد من الدم، والمزيد من الصمت، والمزيد من ذلك الشعور الغامض الذي يشبه أن يقف المرء على حافة نفسه ولا يعرف إن كان يسقط فيها أم منها.

كل مرة أفتح فيها هاتفي لأتابع ما يحدث هناك، كأنني أضع إصبعي على الجرح، لا لأداويه، بل لأتأكد أنه ما زال مفتوحًا، ما زال ينزف، ما زلتُ أنا أنا…لا مشهد يختلف عن سابقه، كلهم يشبهون بعضهم حتى كأننا نشاهد حلقة واحدة تُعاد بأسماء مختلفة؛طفلة تحت الركام، عجوز تنظر من نافذة كسيرة، أم تودع ابنها وهي لا تملك إلا أن تصرخ على جثمان لا يسمع… وكل صورة تطرق القلب كأنها تقول: هذا ليس مشهداً… هذه حياتك التي هجرتها.

أسأل نفسي، كأنني أبحث عن معنى في بحرٍ من اللاجدوى: منذ متى بدأ هذا النزيف؟ لكن السؤال ما عاد يُطرح بصيغة الزمان، بل بصيغة الإنسان…لم يعد الأمر متى، بل من، من نحن الآن بعد كل هذا؟ من هذا الذي يكتب الآن؟ أهو شابٌ في الغربة يشتاق لما لم يعشه؟ أم شظية من وطنٍ تبعثرت ذات منفى ولم تجد طريق العودة؟

أنا لم أكن هناك حين كانت الحارات تُسقي بزهر الليمون، ولم ألعب بين جدران البيوت القديمة، ولم أعرف كيف يُغلق الباب عند المغرب حين تكتمل العائلة؛لم أكن في الحكاية، بل وُلدت على أطلالها…سمعتُ عن سوريا كما يسمع المرء عن مدينة أسطورية قرأ عنها في كتب الحنين، لكني لم أرها كاملةً قط؛ومع ذلك، أحملها في داخلي كأنها أمي، كأنها أنا.

كل واحد منا صار يحمل نسخته الخاصة من سوريا، نسخة لا تراها العيون، لكنها تعيش في تجاويف القلب، تظهر في لحظات لا نعرف كيف أو لماذا… في نداء فجرٍ بعيد، في رائحة خبز منسي، في نظرة عابرة إلى السماء ونحن لا ننتظر شيئًا منها.

وهكذا، أصبحنا نعيش في مكان ونُدفن في آخر؛بعضنا غادر وطنه بحثًا عن حياة، فوجد نصف حياة ونصف وطن ونصف ضحكة…وبعضنا بقي هناك، لا لأنه أراد، بل لأن الخروج كان ترفًا لا يملكه.

وبيننا جميعًا لغة لا تُنطق: نشتاق، لكن لا نعرف لِمن أو لماذا بالتحديد؛الغريب أننا كلما هربنا من الحرب، وجدناها تتربص فينا… في تفاصيلنا، في أحلامنا، في الكوابيس التي نزورها كلما أغلقنا أعيننا على نية النوم.

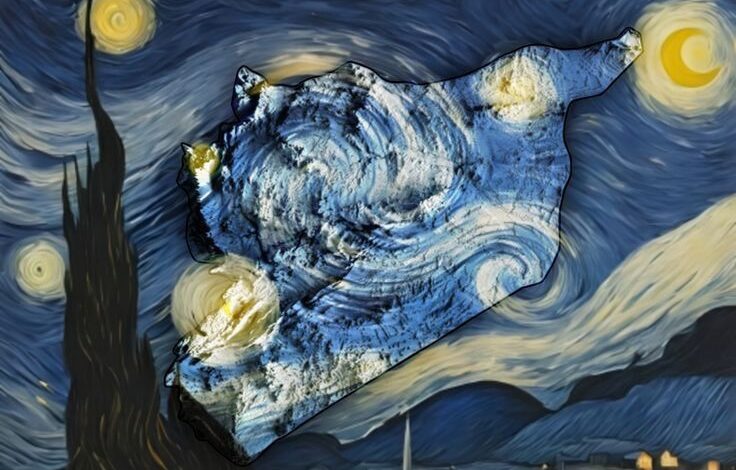

سوريا لم تعد وطنًا، بل مرآة… نرى فيها تشظينا، ارتباكنا، وجعنا الذي لا نملك اسمه، هناك شيء في هذا البلد يجعل حتى الهواء فيه يبدو ذا طابعٍ وجودي، كأن كل ذرة تراب فيها تعرف أسماء من عبروا فوقها، وكل حجر فيها يبكي إذا داسته قدمٌ لا تعرف تاريخه، هذا البلد لم يُخلق ليُفهم، بل ليُحب، رغم كل ما فعل… وطنٌ يؤلمك كما تؤلمك الذاكرة حين تعود إلى بيتٍ قديم وتطرق بابه، ثم لا تجد إلا الريح ترد عليك السلام.

ربما لن تُشفى سوريا، لا لأن الجرح لا يُشفى، بل لأن اليد التي تُضمده ما زالت ممسكة بالسكين…لكنني أعلم أن السوريين، في كل بقاع الأرض، صاروا يشبهونها: مقسمون من الداخل، مبتسمون في الصور، ومهشمون في العمق؛صاروا كشجرة ياسمين تُزهر كل ربيع رغم أن جذرها مكسور، كأنهم يصرون أن يكونوا جميلين فقط كي لا يُشفق عليهم أحد.

بعضنا ترك بيته، وبعضنا ترك اسمه، وبعضنا، وأنا منهم، ترك قلبه… هناك، حيث لا يصل البريد، ولا تمر الطائرات، ولا تعرف الشمس طريقها بعد الغروب.

وهكذا، أكتب لا لأنني أملك جوابًا، بل لأنني أريد أن أظلّ واقفًا في وجه السؤال،أكتب كي لا أُنسى، وكي لا أنسى أنني ذات يوم كنت من بلادٍ كان يكفي أن تُنطق باسمها، حتى يسكن العالم لحظةً احترامًا، أكتب وأنا على طاولةٍ خشبية في بلادٍ لا تشبهني، أحمل في قلبي وطنًا لا يشبه أحدًا… لكنه، رغم كل شيء، لا يزال يُشبهني.